懐かしくも偶然に再会を果たした。再会と云っても一冊の本とである。

未だその本を読んだことはなかったが、その文中に出てくる登場人物と、その本の著者とにである。

その本のタイトルは『聖老人』。

山尾三省(故人)さんの著書である。山尾さんは東京から屋久島に1977年に移り住んだ詩人でありエッセイスト、また哲学者でもある。屋久杉で有名な鹿児島県屋久島に一湊という漁村があり、その一湊から山手に約10km程上った所に白川山(しらこやま)という集落がある。

山尾さんら家族が移り住む十数年前の台風の折、鉄砲水でその集落が流され、廃村になった所である。

山尾さんはその集落に家族5人で移り住んだのだった。

1978年、NHKの新日本紀行というドキュメンタリー番組があり、「詩人・山尾三省一家」として紹介された番組があった。

私はその番組を観て、山尾さんが書いた詩、「太郎よ」というタイトルだったと記憶しているが、甚く感動してしまったものだった。

この詩は山尾さんが息子に書いた詩であったと記憶している。

内容までは思い出せないが、それを観て、どうしても山尾さんに会いたくなった。

底知れぬ、言いようの無い衝動に駆られ、逢うことが私の運命であるかのように思えてならなかった。

当時私は未だ20才の学生だったが、真剣に、弟子入りしたいと思ったのである。

生前、私の祖父が「屋久島には数千年も枯れずに残っているとんでもなく大きな杉の老木がある。是非一度行って見たいものだ」と話していたことを憶えていた。そんなことも心の奥底にあって、ふと脳裏を過ぎったのであろう。

| 結局、両親の反対を押し切って屋久島に向かった。当時、未だ東北新幹線は開通しておらず、東京駅まで各駅停車で移動したのを憶えている。何時間かかっただろうか。電車に揺られながら色んなことを考えた。ただただ山尾さんに逢いたい一念が強く、その他のことはあまり憶えていない。 東京駅からは流石に鈍行で揺られるのは「しんどい」と思い、東海道新幹線に乗り込み、一路大阪方面へと向かうことにした。高校時代の修学旅行以来の新幹線だった。速い、実に快適である。 |

大阪から山陽新幹線に乗り継いで博多まで辿り着いた。博多から鹿児島までの道程はあまり憶えていない。おそらく各駅停車だったと思う。屋久島に向かう前に、鹿児島で一泊することに決めた。

安宿を探す為、港近辺を一周したことを微かに憶えている。

翌朝、船に乗り込み屋久島へと向かった。期待と共に一抹の不安が過ぎったことを薄っすらと憶えている。

4時間ぐらい乗っていただろうか、途中左手に鉄砲伝来の地である種子島が見えた。それから間もなくすると、前方に高い山が見えてきた。それが九州地方最高峰の宮之浦岳である。

到着したのは屋久島の宮之浦という港町だった。そこで一旦、見物という手もあったのだが、如何せん目的が違う。

未だ陽も高かったので目的地の一湊へとバスで向かうことにした。それ程の距離ではなかったと思う。

早速、山尾さんが住んでいる白川山に向かおうとしたのだが、バスも走っていない。約10kmの距離なので、「徒歩で」とも考えたのだが、道に迷っては困ると思い、その日は一湊で宿を探すことになった。

そこは小さな漁村なので、旅館は1軒のみだった。

とりあえず宿を確保して、大学ノートに此処に辿り着く迄の経路や、 旅の途中で出くわした出来事、聞いた話など綿密にノートに書き込んだ。

折角なので、山尾さんが住んでいる白川山への道程を聞こうと、宿の主人に聞いてみようと1階へと下りた。

ご主人に色々話を聞いているところに、卵を配達しにやって来た人物がいた。

ご主人がその人に、「彼(私)を明日車で送ってやってくれないか」と話してくれたのだが、その人とは、『聖老人』にも登場している内田さんという方で、以前は白川山に住んでいたそうだが、今は養鶏場のみ白川山に残していて、毎朝鶏に餌をやりに行くとのことであった。

旅館のご主人にしろ、内田さんにしろ、本当に親切で優しい方達であった。

内田さんは私を自宅に招いてくれ、自家製のゴマ鯖や飛魚を練りこんだ「さつま揚げ」をご馳走して下さった。

今でも忘れないがこれが又たまらなく美味しかった。その辺のスーパーで売っている大量生産のものとは雲泥の差であった。

何処の馬の骨とも分からない若造に、ここまでしてくれる優しさに、その晩、枕を濡らしてしまったことを今でも鮮明に憶えている。そのことを思い出す度に、目頭が熱くなるのである。

翌朝、内田さんが旅館に迎えにきてくれ、山尾さんの居る白川山へと向かった。

一本の小川が流れていた。その小川を挟んで右側に2軒、左側に2軒(定かではないが)の人家があったように記憶している。一番手前右手の家が山尾さん家族が住む家だった。

着いたのは午前9時頃だっただろうか。「おはようございます」と、若干の不安が過ぎりながらも、玄関の戸をノックした。その後の記憶は定かではないが、確か、山尾さんが外出していたことから、奥さんと話したように、おぼろに記憶している。

| そうこうしていると山尾さんが戻ってきた。「これこれこうでかくかくしかじか」と訪ねてきた経緯を話し、「是非勉強させて欲しい」旨を問いかけた。 山尾さんの印象は、テレビでも見かけていたのでとりわけ驚きはしなかったが、小柄な方で、優しそうな如何にも人の良さそうな人物だった。出来れば住むところもないので、「居候させていただけませんか」と、ずうずうしくも話を持ちかけたのだが、体よく断られた。 |

突然の訪問で、ましてや、どこの馬の骨とも分からない人間をそう易々と居候させるものではない。

至極当然の事である。結局、住むところを自分で見つけることにして、屋久島に滞在中、度々訪問させて頂き、色んな話や勉強をさせて頂く事を承諾して頂いた。

その日は一旦、一湊に戻ることにし、内田さんの鶏舎へと向かった。

その後旅館に戻り、住むところを探すことになった。出来れば旅館で泊まっていたいところだが、如何せん資金も底をつき始めている。結局、又もや旅館のご主人に相談することになった。

ありがたいことに、色々声をかけて下さって、遂には、一湊で建設会社を営む方を紹介して下さった。

とんとん拍子に話が進み、住まいまで貸して頂くことになった。

確か正屋建設という会社だったと記憶している。社長も奥さんも本当にいい人だった。平日はその正屋建設でアルバイトをさせて頂き、日曜日は白川山の山尾さんの所へと、約半年間の屋久島修行が始まったのであった。

前述の『聖老人』という本を初めて手にしたのはつい最近の事である。

初版本が出版されたのは1981年10月11日とある。私が屋久島に滞在したのは1978年。

当然世に出ていない筈なのだが、今こうして読んでみると以前に読んだ気がしてならない。

何故かと色々記憶の糸を辿ってみると、微かな記憶の中に、山尾さんのお宅にお邪魔した時に、「今原稿を書いているんだ」と云われたような記憶が、薄っすらと甦ってくる。

その辺の記憶は多少曖昧だが、おそらく、色んな話の中で、ちょっと読まさせて頂いたようにも思えるのである。

『聖老人』のP32の中盤以降に載っているが、地元の島藤さんという方が、この白川山に小屋を建てる際に、棟上が終わったのでお祝いにと焼酎を振舞った。本文には「日吉と私、たまたま私達の所へ滞在していたクロ(どういう意味かは分からないが)の3人を呼んで」とあるが、そのクロのなかの一人が、おそらく私であったと思う。

後の2人とは、確かイラストレーターだったと思うが「伊徒さん」という方と、青森出身で元僧侶の「伊東」という方だったと記憶している。

私の苗字は伊藤なので、3人とも苗字の1字目は「い」で始まるが何とも奇遇であった。

やはり彼らも山尾さんの生き様に共感されたのだと云っていた。

山尾さん宅と小川を挟んだ対岸に、彼らの家があった。家といっても雨露を凌げるだけの安普請である。しかしながら、彼らの家に案内されて入ってみると心地の良い「温もり」を感じたものだった。

今、どこで、なにをしているのだろうか・・・。

| 私が屋久島で生活をしていた期間は約6ヶ月間。その間、お世話になっていた正屋建設の倉庫の2階を借りて寝泊りしていた。その建設会社で働いている人達も本当に親切で、優しい方ばかりであった。 夕飯に呼ばれ、お風呂に呼ばれ、本当にお世話になったものだ。 なかには、私がみすぼらしい格好をしているのを不憫に思ってか、「これ息子のお下がりだけど着てちょうだいよ」と衣服や靴までも頂戴し、息子の居ないオバちゃんは、わざわざ買ってまでくれたのだった。 |

||

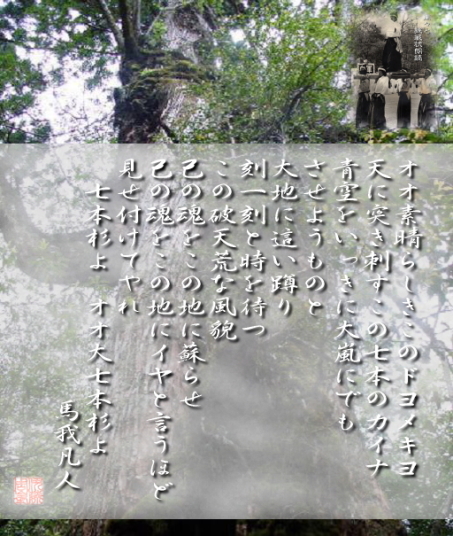

| この詩は私が屋久島の白谷雲水峡に登った折、屋久杉の七本杉を初めて見た時に、あまりの迫力に圧倒され、感動して作った詩である。 |

そのなかでも、「文おりさん(おりとはオジの意味)」というオヤジさんがいて、しょっちゅう夕食に呼んでくれたものだった。

その文おりさんはお酒が大好きで、毎晩のように晩酌をしており、私も必ずといっていいほど付き合わされたのだった。

勿論、飲むのは芋焼酎、それもストレートである。

私は当初、鼻に「つんとくる」のがいやで嫌いだったのだが、次第に慣れてきたのか、その芋焼酎が好きになってきたのだった。

ある時はべろんべろんに酔っ払い、そのまま焼酎の瓶を枕に泊まることもしばしばであった。

私が屋久島を去る時に、その文おりさんとある約束を交わしたのだが、実は30年以上経った今でもその約束を果たしていない。

そのことばかりが、今でも心残りである。

当時、文おりさんの本業は、鯖漁船に乗って一本釣りをすることだった。

酔った席で、「俺の右に出る者はいない」と豪語していたものだったが、他の人もそれと同じことを話していた。

皆そう思い「誇りを持ちながら」鯖漁をしていたということなのだろう。

鯖の話が出たので、記載するが、この辺ではゴマ鯖と呼んでいた。屋久島の人達は、一般的に刺身で食べるのが普通である。これが又、実に美味しいのである。しこしことしていて、実に食感もいい。

勿論新鮮だという事もあるのだが、1日ぐらい経っても刺身で食べるられるのである。

一般的には「鯖の活き腐れ」と云われるほど傷み易い魚なのだが、この辺で獲れるごま鯖は種類が違うということのようだ。文おりさんも、鯖漁が最盛期になると一本釣りに出るのだが、その釣りは、針先に黄色い布を使った疑似餌を使うのだそうだ。

それもただの布ではなく、当時、埃を落とすために使っていた「タタキ」というのがあったが、その黄色が一番釣れるとのことだった。

皆も使うので、屋久島ではなかなか手に入らなくなったということであった。

そんなこともあり、屋久島を離れる時に「買って贈るから」と約束したのだった。

ところが、帰りの途中、東京駅のコインロッカーでちょっとした油断から、今迄背負って大事にしていた大きなリュックサックを盗まれてしまったのである。本当に迂闊だった!

そのリュックの中には、文おりさんの住所や、オバちゃん達から頂いた衣服、短歌や詩を半年間毎晩のように書き綴った大学ノートが5・6冊入っていたのである。

文おりさんも生きていたなら既に90歳を超えているだろう。本当に悔やまれて悔やまれてならない。

約束を未だに果たしていない。この事だけが私の一番の心残りである。

≪return